|

| 조선시대의 화순군 (2) | | 기묘사화와 화순유학 | | | | 입력시간 : 2009. 12.01. 05:49 |   |

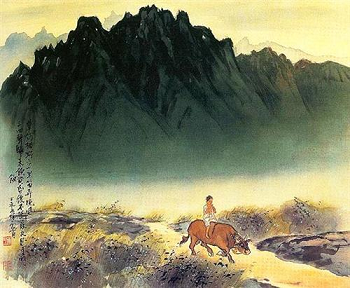

| | 화순 출신 양팽손의 산수화 |

|

고려시대의 화순군과 조선시대의 화순군을 역사적으로 조명해 보았다.

처음은 고려시대의 화순에 대한 사료를 통해 기술했다.

이번 부터는 조선시대의 화순군을 연재 기술해 본다.(편집자 주)

▶기묘사화와 화순유학

조선의 건국은 왕조의 교체만이 아니라 사상면에서도 배불숭유의 커다란 전환을 가져 왔다.

정도전, 권근 등이 이태조를 도와 조선의 건국에 참여했고 그들의 학문적 소양을 새로운 시대의 전장제도의 수립에 기울인 즉 유교이념을 조선왕조의 통치강령으로 확립시켰다.

태조에서 태종에 이르는 동안 유교사상을 서민에 까지 보급시킴으로써 조선조 오백년을 지배하였다.

조선 왕조의 유교적 정치이념이나 전장 문물제도를 이 경제적 학자들이 주도함과 아울러 정치권력도 이들이 장악하고 학문적 경향은 수기치인의 철학적 연구보다 경국제세의 실사구시적 입장이고 현실적인 통치행위의 수행에 필요한 사장학에 기울어졌다. 이른바 훈구파라 불리는 집단이 이들이다.

조선초기의 유학자는 이들 훈구파와는 학문적 경향을 달리하는 일군의 학자들은 수기를 강조하는 도덕적 입장의 주자학을 일으킨 학풍이 있었다.

사상에서 사림파라 부르는 일파를 형성 하였다.

이들은 성종때부터 정계에 진출하게 됨에 이르러 이때까지 중앙정계에서 굳은 지반을 가진 훈구계열과의 사이에 심한 반목과 대립을 일으키게 되었다.

연산군때 이 대립이 폭발하여 무오사화, 갑자사화라는 사화가 일어났으며 그 결과 사림파는 혹심한 피해를 입게 되었다.

1519년( 중종 14) 11월에 남곤, 심정, 홍경주 등의 훈구재상이 조광조, 김정, 김제등의 젊은 사림들을 몰아내어 죽이고 혹은 귀양보낸 사건인 기묘사화가 있었다.

중종반정 공신중에서 남수자 76명의 공을 깎은 위훈삭제사건을 계기로 훈구세력의 미움을 받게 되어 「주초위왕」등의 모략으로 조광조 일파의 사림들을 제거한 것이다.

정암 조광조는 소장 사림들의 지도자였고 38세에 대사헌이었다.

기묘사화로 현 능주면 남정리에 유배되어 1개월 5일만인 1519년 12월 20일 사약을 마시었다.

정암은 이곳에서 그는 임금사랑하기를 아버지 사랑하듯 하였고 나라 걱정하기를 내집 걱정하듯 하였도다.

하늘이 이 땅을 굽어 보시니 내 일편단심 충성을 밝게 밝게 비추리 ( 愛君如愛父 憂國如憂家 白日臨下土 昭昭照丹衷 ) 라고 읊으고 갔다.

그의 시신은 같은 사림으로 몰려 관직을 삭탈당하고 고향인 현 도곡면 월곡리에 내려와 있던 학보 양팽손의 손으로 현 이양면 증리에 가매장했다가 익년 정암의 유족에게 인도하였다.

능주면 남정리 정암의 유적지에는 1667년( 현종 9)에 우암 송시열이 비문을 짓고 동춘 송준길이 글씨를 쓰고 능주목사 민여로가 비를 세웠다.

기묘사화로 현 동복면 연월리에서 적거생활을 한 신재 최산두는 37세때 의정부 사인(정4품)으로 있을 때 유배되어 51세(1533)가 된 14년만에 유배가 풀렸지만 그대로 이곳에 머물러 2년만인 53세에 그의 생을 마쳤다.

기묘사화로 승문원 교리(종5품) 를 파직당하여 낙향한 학포 양팽손은 29세때 현량과에 뽑혀 정자(정9품)를 거쳐 조광조와 함께 사가독서를 하였다.

조광조 등 신진사림들은 성리학을 숭상할 것과 민풍을 순화할 것을 주장하였다. 특히 정도정치를 이루는데는 먼저 치자의 수양이 이루어져야 할 것과 도로서 다스릴 것을 요구하였다.

" 도라고 하는 것은 천도에 근본해서 사람에 의하여 행하여 지는 것이니 나라를 다스리는 시책이 된다. 그러므로 나라를 다스림에 있어서는 그 도를 얻으면 기강을 힘써 세우지 않더라도 사람이 보지 못하는 사이에 서고 법도를 힘써 세우려 하지 않더라도 틀리지 않고 정해질 것이니 그 기강법도란 것을 억지로 세우려고 문구로 정해보았자 오히려 국가의 체통을 상할 것이다. 왜냐하면 근본이 서지 못하고 끝만 쫓는 것이 되기 때문이다. "

이 말에서 정치의 근본을 도에 의한 다스림 즉 치자의 수덕에 두고 있음을 볼수 있다.

신진사림들이 훈구세력의 반발로 인해 처형되거나 유배되는 처벌을 당했지만 이 기묘사화는 화순지역의 유학에 큰 관심을 고취시켰고 유학발전에 지대한 영향을 주었을 뿐만 아니라 유학의 도학화 경향을 촉진시키는 계기가 되었다.

능주로 유배된 정암 조광조와 동복으로 유배된 신재 최산두와 파직되어 낙향한 학포 양팽순은 서로 교유하면서 학문을 강논하며 지냈으며 정암은 능주에 머문 것은 짧지만 학포는 1537년( 중종 32) 에 복관되어 용담현령으로 부임할 때까지 18년간을 능주에 머물었고 신재는 그의 생을 마친 1536년( 중종 31) 까지 16년간 동복에서 머물렀다.

세칭 사학사라고 추앙하는 최산두, 양팽손, 기준, 박세희의 학사중에서 이학사가 화순지역과 인연을 맺고 있어 그들이 심은 유학의 뿌리를 굳건히 자라고 존숭하는 풍조가 일어남으로써 유학이 지역확산에 크게 기여하였다.

특히 최산두는 동복에서 하서 김인후, 석천 임억령과 같은 유학자를 배출시켰고 많은 후학들을 양성하여 유풍의 고을 동복이라는 유향의 별칭을 낳게 하였다.

출처 : 화순군자료집에서 정리. 다음에 계속

파인뉴스 기자 470choi@hanmail.net 파인뉴스 기자의 다른 기사 보기

|

|

|

| 칼럼/시사/논평/이슈 |

|

| |

|

| 지역행사 소식 |

|

| |

|

| 무료광고 |

|

| |

|

|